博士前期課程の原田瑞穂が2025年度日本社会心理学会若手研究者奨励賞を受賞

博士前期課程の原田瑞穂が、2025年度日本社会心理学会若手研究者奨励賞を受賞しました。

受賞者:原田瑞穂

受賞名:2025年度日本社会心理学会若手研究者奨励賞

研究タイトル:"現代社会で生じる類似性の過剰推測:異なる考えを持つ他者との対立を深刻化させる認知プロセスの検討"

「心理学評論」に論文が掲載されました

「心理学評論」に、以下の論文が掲載されました。

五十嵐祐 (2025). 日本における孤独・孤立研究の現状と課題:研究動向と測定の問題を中心として. 心理学評論, 68(2), 127-142.

和文要約

本論文では、日本における孤独と社会的孤立に関する研究動向を概観し、この分野における概念的定義、根本的メカニズム、測定の課題について論じる。まず、J-STAGEデータベース(日本の学術雑誌のリポジトリ)を用いた構造トピックモデリングにより、異なる分野の研究動向を経時的に分析し、特に心理学と医学の分野で2000年代以降に研究が増加していることを報告する。次に、対人関係が健康に及ぼす影響を説明する理論的枠組みとして、ストレス緩衝モデル、主効果モデル、孤独に関する発達的・進化的視点について簡潔に説明を行う。さらに、連続変量の二値化にまつわる古典的な問題や、孤独感の測定ツールに対する批判的検討の必要性についても議論する。特に、孤独感や社会的孤立感の尺度やスコアに基づいて個人を分類することの難しさを取り上げ、既存の研究の方法論的な課題を指摘する。これらの理論的・方法論的側面を理解することは、現代社会において孤独や社会的孤立の研究に取り組む研究者にとって不可欠である。

博士前期課程の原田瑞穂が日本社会心理学会・海外学会発表支援制度の支援対象者に選出

博士前期課程の原田瑞穂が、日本社会心理学会の2025年度「大学院生・若手研究者海外学会発表支援制度」支援対象者として選出されました。

支援対象者:原田瑞穂(M2)

発表題目:Multiple Evaluator Estimations Reveal Persistent Negative Evaluations of Altruistic Behavior

発表学会:The 16th Biennial of Conference of Asian Association of Social Psychology (Subang Jaya, Selangor, Malaysia)

The 16th Biennial of Conference of Asian Association of Social Psychology

「実験社会心理学研究」に論文が掲載されました

「実験社会心理学研究」に、以下の論文が掲載されました。

原田 瑞穂・五十嵐 祐 (2025). 間接互恵性における集団サイズの影響 実験社会心理学研究. https://doi.org/10.2130/jjesp.2420

間接互恵性は,利他行動を通して行為者の肯定的な評判が形成されることで,第三者から資源が返報されるというメカニズムのもとで検討されてきた。しかし,すべての第三者が利他行動を肯定的に評価するとは限らない。特に,集団サイズが増加すると,人々は第三者からの評価に対してより敏感になる一方で,第三者から返報を受けることへの期待を低く見積もる可能性がある。本研究では,第三者の人数と利他行動との関連について,評価への関心と間接的な利益に対する期待による影響を考慮した実験室実験(N=111)を行った。参加者は,架空のNPO法人に寄付を行った後,所定の人数(1人,5人,9人)から無作為に選ばれた架空の参加者1人との間で,信頼ゲームを行った。このとき,架空の参加者は参加者の寄付額を知った上で資源を提供すると教示した。実験の結果,評価への関心,間接的な利益に対する期待,寄付額のいずれも,条件間で有意な差がみられなかった。ただし,第三者の人数が増加するにつれて,評価への関心が寄付行動を抑制させる効果を高める傾向がみられた。本研究の結果は,人々が自身の行動を評価する人物の人数によって自身の評価に対する関心を変化させ,利他行動を調節する可能性を示唆する。

日本社会心理学会第66回大会で発表を行います

2025年9月20日(土)~9月21日(日)に開催される日本社会心理学会第66回大会で以下の発表を行います。

【口頭発表】

- 五十嵐 祐・平島 太郎・吉田 琢哉 (2025). 孤独に対する他者信念の推測:横断ネットワークデータによる検討(9月20日10:45~11:00)

- 原田 瑞穂・五十嵐 祐 (2025). 利他行動に対する他者評価の推測:人数情報と他者の視覚化による影響(9月21日9:45~10:00)

【ポスター発表】

- 山田 怜生・五十嵐 祐 (2025). 調査参加人数が参加者のメタ非人間化意識に及ぼす影響(9月20日9:30~11:00)

日本心理学会第89回大会で発表を行います

2024年9月5日(金)~7日(日)に開催される日本心理学会第89回大会で,以下の発表を行います。

【公募シンポジウム】

- 駒谷 和範・熊野 史朗・岡田 将吾・藤原 健・五十嵐 祐 (2025). 心理学と工学の融合による対人コミュニケーション研究の展開(9月6日11:30~13:10)

※五十嵐教授が指定討論者を務めます。

【一般研究発表】

- 山田 怜生・五十嵐 祐 (2025). 参加者が考える日本のクラウドソーシング調査の改善点:構造的トピックモデルを用いた検討(9月5日11:10~12:50)

- 平島 太郎・五十嵐 祐 (2025). 受動的な最小相互作用と主観的幸福感:事前登録による検証(9月5日13:20~15:00)

- 五十嵐 祐 (2025). 孤独のスティグマにおける多元的無知の構造:孤独の尊重がもたらす強化のプロセス(9月6日9:00~10:40)

- 原田 瑞穂・五十嵐 祐 (2025). 人数から想起される集団の類型(9月6日13:20~15:00)

2025年度第3回社会心理学国際セミナーを開催します

下記の日程で国際セミナーを開催します。スピーカーはケミン・ヤン先生(ダラム大学社会学准教授、日本学術振興会BRIDGEフェロー)です。講演は英語で行われます。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

日時:2025年9月3日(水)10:00-11:00

場所:名古屋大学教育学部2F・G演習室

主催:社会心理学研究室

参加自由・予約不要

問い合わせ先:igarashi.tasuku.n6@f.mail.nagoya-u.ac.jp(五十嵐)

###

Identifying the Loneliest Intersectional Groups among Young People in England: Results from Active Lives Surveys (2022-23)

After exploring the effect of individual risk factors on chronic loneliness, it is important to identify the intersectional groups who are the most vulnerable to chronic loneliness. The number of studies that consciously follow the intersectional approach and systematically examine the intersections of multiple attributes remains very small. Analysing the data collected from the adult sample of Active Lives Surveys (2022-23, n=172,968), this paper identifies the loneliest intersectional groups among young people (aged 16-24) in England (n=10,549) by following ‘the conditional progressive approach’. It analyses the prevalence of ‘chronic loneliness’ across intersections of age, gender (including non-binary and transgender), sexual orientation, ethnicity, and disability. The findings reveal an overall positive relationship between the number of intersectional attributes and the prevalence of ‘chronic loneliness’: the prevalence of ‘chronic loneliness’ is much higher among young people with disability or LGBT+ groups than the prevalence among young people as a whole, and the prevalence rises even further at the intersection of disability and gender or sexuality, but not as much at the intersection of ethnicity and gender and sexuality. Further research needs to explore the underlying causes, and policymakers and practitioners should take these intersectional groups as the target of support and intervention.

###

イングランドの若者における最も孤独な交差的グループの特定:Active Lives調査(2022–23年)の結果

個人のリスク要因が慢性的な孤独に与える影響を検討した後、慢性的な孤独に最も脆弱な交差的グループを特定することが重要です。複数の属性の交差点を体系的に検討する交差性アプローチに従った研究は、依然として非常に少数です。本研究では、Active Lives調査(2022–23年、成人サンプル n=172,968)のデータを分析し、イングランドの若者(16〜24歳、n=10,549)における最も孤独な交差的グループを「条件付き漸進的アプローチ」に基づいて特定します。年齢、ジェンダー(ノンバイナリーおよびトランスジェンダーを含む)、性的指向、民族性、障害の交差点における「慢性的な孤独」の有病率を分析します。調査結果は、交差的属性の数と「慢性的な孤独」の有病率との間に全体的な正の関係があることを示しています。障害を持つ若者やLGBT+グループでは、「慢性的な孤独」の有病率が若者全体よりもはるかに高く、障害とジェンダーまたは性的指向の交差点ではさらに有病率が上昇します。一方、民族性とジェンダーおよび性的指向の交差点では、それほど有病率は上昇しません。今後の研究では、その根本的な原因を探る必要があり、政策立案者や実務者は、これらの交差的グループを支援と介入の対象として捉えるべきです。

###

北海道の味覚を頂きました

先日、五十嵐先生のご実家から届いた「北海道のメロン」をゼミメンバーで頂きました!

このメロンをいただく会は、実は2年前に復活しており、夏の恒例行事となりつつあります。

おいしいメロンをいただき、暑さに負けず研究に取り組むための英気を養いました!

五十嵐先生、ご家族の皆様

美味しいメロンをありがとうございました!

メロンを手にされた五十嵐先生の笑顔も変わらず(左:2年前、中央:昨年、下:今年)、メンバー一同大満足でした!

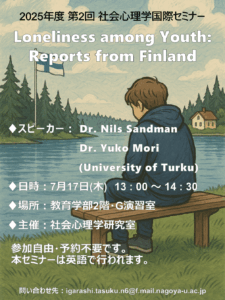

2025年度第2回社会心理学国際セミナーを開催します

下記の日程で国際セミナーを開催します。スピーカーはNils Sandman先生(トゥルク大学主任研究員)、Yuko Mori先生(トゥルク大学医学部博士研究員)です。講演は英語で行われます。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

日時:2025年7月17日(木)13:00-14:30

場所:名古屋大学教育学部2F・G演習室

主催:社会心理学研究室

参加自由・予約不要

問い合わせ先:igarashi.tasuku.n6@f.mail.nagoya-u.ac.jp(五十嵐)

###

タイトル:Loneliness among Youth: Reports from Finland

- Loneliness as a psychological and biological phenomenon and experiences of loneliness among university students in Finland (Dr. Nils Sandman)

- Mental Health Across Borders: Cross-National Insights into Youth Mental Health and Time-Trend of Loneliness (Dr. Yuko Mori)

Loneliness is a negative subjective experience where a person feels that they do not have enough social interactions or the social interactions they have are not emotionally satisfying. If loneliness persists for a long time, it is associated with negative consequences for both mental and physical health. In this talk I will give an overview of loneliness as a psychological and biological phenomenon and discuss recent trends of increased experiences of loneliness among young people in Finland and around the around the world. I will also present preliminary results from a recent survey investigating loneliness, wellbeing and associated factors of students at Finnish universities (N=399) and discuss ideas for future research. Dr. Nils Sandman is a senior researcher at University of Turku, Finland, as well as expert member of psychology at Finnish National Agency for Education, a part of Finnish Ministry of Education and Culture. His research interest includes, wellbeing of young people, sleep research and environmental as well as evolutionary psychology.

Cross-national research is important for a comprehensive understanding of mental health and we-being on a global scale. Cross-national studies with a sound methodological design can inform evidence-based strategies for promoting and improving the mental well-being of people worldwide. In this talk, I will present recent and ongoing research on child and adolescent mental health across national contexts. First, I will present findings from a large-scale cross-national study involving 21,688 adolescents from 13 Asian and European countries, examining key issues such as bullying, school safety, suicidality, and help-seeking behavior. Second, I will share insights from our previous and planned time trend studies on loneliness among Finnish children, covering data from the past 30 years. Finally, I will present results from a recent systematic review mapping existing cross-national research on loneliness in children and adolescents. Dr. Yuko Mori is a postdoctoral researcher at the Faculty of Medicine, University of Turku, Finland. She holds a PhD in Child Psychiatry from the University of Turku and an MSc in Education from the University of Gothenburg, Sweden. She specializes in cross-national survey research, with a focus on adolescent mental health.

AASP 2025で発表を行います

2025年7月10日(月)~ 12日(日)に開催されるAsian Association of Social Psychology (AASP 2025) Conference(マレーシア・モナシュ大学)で、以下の発表を行います。

口頭発表

【160: Prejudice & Discrimination】

- Tasuku Igarashi (2025). Does Public Stigma of Loneliness Really Exist in Japan? (7月10日 13:00 ~ 13:15)

ポスター発表

【343: Technology/Media/Digital Behavior】

- Rei Yamada & Tasuku Igarashi (2025). Participants' Meta-Dehumanization in Crowdsourcing Platforms(7月11日 12:15 ~ 13:15)

【344: Positive Psychology/Prosocial behavior】

- Mizuho Harada & Tasuku Igarashi (2025). Multiple Evaluator Estimations Reveal Persistent Negative Evaluations of Altruistic Behavior(7月11日 12:15 ~ 13:15)